抗战中的科学家|严济慈:“我将和四万万同胞共赴国难!”

发布时间:2025-09-02 [浏览次数:]

【抗战中的科学家】专栏

八十多年前,抗战烽火燃起,中华民族到了生死存亡的关头。科技界展现出高度的民族自觉与担当精神,广大科技工作者毅然实现全面战略转向,将全部智慧投入抗战急需,“用自己的知识为国家、为抗战效力”,筑起了一道烽火中的科技长城。

值此中国人民抗日战争胜利八十周年之际,我们深切缅怀那些峥嵘岁月中以科学救国的英雄们。他们的精神跨越时空,激励着今天的我们在民族复兴的新征程上继续前行。本期我们为大家介绍其中的代表人物:严济慈。

当卢沟桥的炮火撕裂和平,严济慈说,“我将和四万万同胞共赴国难!我虽一介书生,不能到前方出力,但我要和千千万万中国的读书人一起,为神圣的抗战奉献绵薄之力。”凭借对压电材料、光学材料的深入研究,严济慈在抗日战争中带领研究所主动承担任务,根据战场需求研制不同产品,解决战时医用和军用仪器的国产化难题,用科学之光刺破战争阴霾。

北平星火:开创物理研究

1901年,严济慈出生于浙江东阳县,1918年以全省第一名的成绩考入南京高等师范学院。1923年毕业后,进入巴黎大学理学院,跟随著名物理学家、法国科学院院士法布里教授学习物理学。1927年6月严济慈成为第一个获得法国国家科学博士学位的中国人。1930年底,严济慈回北平定居,应李石曾邀请,出任成立不久的国立北平研究院物理研究所所长。

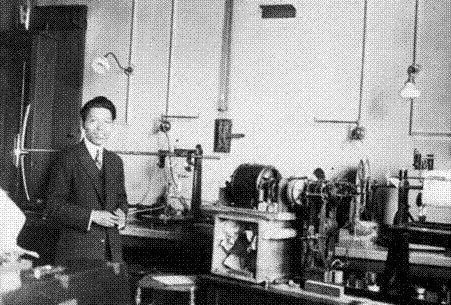

严济慈在物理研究所实验室。

至“七七事变”之前,物理研究所已经成为中国物理学研究中心,在光谱学、感光材料、水晶压电效应、物理探矿等方面的研究卓有成效,并悉心培养了包括钱三强、杨承宗在内的一批青年学者。严济慈是中国现代物理学研究的创始人之一,也为中国光学研究和光学仪器研制工作奠定了基础。

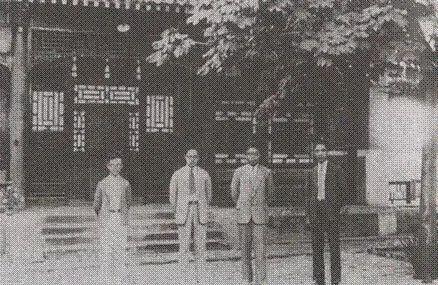

1935年严济慈(前排右一)与学生郑大章(后排左一)、杨承宗(后排左二)在物理研究所合影。

闻变归国:迁所定昆明

1937年7月,严济慈正代表中国出席在法国巴黎召开的国际文化合作会议。“七七事变”消息传来,严济慈在讨论保护文物的议题时激愤发言:“此刻,就在我们神圣的会议正在讨论保护各国文物古迹的时候,日本侵略者已经扬言,威胁要轰炸北平。北平是闻名于世的千年古都,我提请世界舆论公开谴责日本侵略者这一毁灭文化的罪恶企图。”

会议结束后,严济慈不顾劝阻、准备立即回国,为躲避日军特务监视,最终选择绕道香港、越南海防到达昆明。在他的建议和推动下,物理所迁至昆明。严济慈选择了昆明北郊黑龙潭的一座破庙作为物理所的办公地点,并停止了一切理论研究,转而为抗战服务。在这座破庙中,严济慈向研究所全体人员说:现在是战时,侵略者破坏了我们从事科学研究的条件,使得每一个爱国的中国人都不能袖手旁观了,鉴于战时大后方非常缺乏和需要军用通讯工具和医疗器械,我决定带领大家动手研制压电水晶振荡器、显微镜和各种光学仪器。

抗战时期,严济慈在昆明郊外黑龙潭的工作地。

破庙攻坚:从理论殿堂到“战时兵工厂”

抗战时期,无线电台和军用无线电收发报机日益增多,各电台之间相互干扰现象越来越严重,迫切需要优质的无线电稳频器。严济慈带领北平研究院物理研究所全体研究人员,全力投入到军需品的研制。他们利用民间工艺切割水晶,研制生产各种厚度的优质水晶振荡片1000片,安装在警报器、无线电台,为预防大后方的敌机空袭、对无线发报机稳定波频做出重要贡献,推动战时中国电信技术发展;他们制造出了300多套五角测距镜和望远镜,500架放大倍数为1400倍的显微镜,200架水平经纬仪,50套缩微胶片放大器,供给抗战部队、学校、医院等,同时支援了在印缅战场作战的盟军。

严济慈(右二)带领的北平研究院物理研究所研究人员合影。

除了生产军需品以外,1942年严济慈还在物理所举办了“光学仪器制造科短期职业训练班”,培养了一批年轻的光学技术人员,这些人后来均成为新中国光学仪器和精密仪器制造的骨干力量。

他曾说:“国家处在生死存亡的关头,作为一个中国人,怎能袖手旁观。我虽然不一定能够拿起刀枪,但我有自己的岗位,可以用自己的知识为国家、为抗战效力。”

(来源:中国科协之声、中国科学家博物馆)